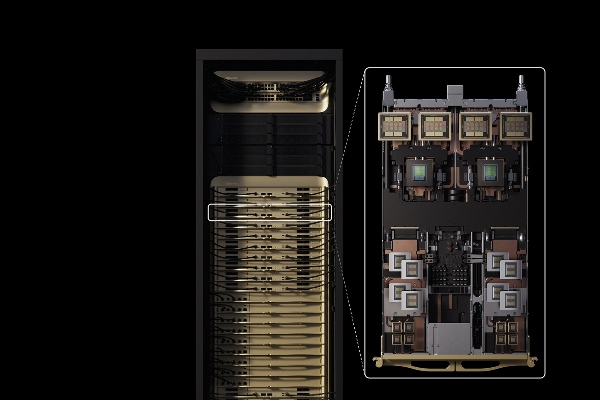

美國晶片巨頭輝達(NVIDIA)當地時間9日於AI基礎設施高峰會上公布下一代GPU—「Rubin CPX」,鎖定影片生成、軟體開發與大規模推理等需要處理超長上下文的應用場景。這款晶片屬於新一代Rubin架構,將在2026年底正式上市,被視為Blackwell系列的接班人。

「...

美國晶片巨頭輝達(NVIDIA)當地時間9日於AI基礎設施高峰會上公布下一代GPU—「Rubin CPX」,鎖定影片生成、軟體開發與大規模推理等需要處理超長上下文的應用場景。這款晶片屬於新一代Rubin架構,將在2026年底正式上市,被視為Blackwell系列的接班人。

「...

因應全球永續發展趨勢,國立臺南大學材料科學系攜手臺灣碳材料學會,日前舉辦「碳材料工作坊」。活動邀集國內多所大學近50位師生參與,聚焦碳材料於永續發展、潔淨能源及光電科技的多面向應用,展現材料科學在當前科技與社會需求中的重要性。

此次邀請到四位專家學者進行專題分享:...

蘋果(Apple)的秋季新品發布會「Awe Dropping」美國時間9月9日(台灣時間9月10日)登場,再次吸引全球關注。活動中推出多款產品,包含首次亮相的iPhone Air、全面升級的 iPhone 17系列,以及AirPods Pro 3、Apple Watch Ultra 3和...

中央氣象署1日發布地球磁場擾動警訊,影響期間自今(2)日凌晨2時起持續24小時。此次磁暴可能短暫達中度磁暴等級,衛星導航以及高、低頻無線電通訊或產生短暫中斷;極光活動也會增強,甚至可能出現在磁緯50度等地區。

根據示警訊息,2日迎來的地磁擾動規模可達G3等級,...

科學家近日公布一項引人注目的發現——侏羅紀時期的恐龍「刺圈龍」(Spicomellus),外型酷似披著尖刺的「活體刺蝟」,被譽為史上最奇特的恐龍之一。

這種恐龍約生存於1億6千萬年前,化石最初在北非摩洛哥被挖掘出土。研究指出,它隸屬於甲龍類,但與其他常見的重裝甲恐龍不同,...

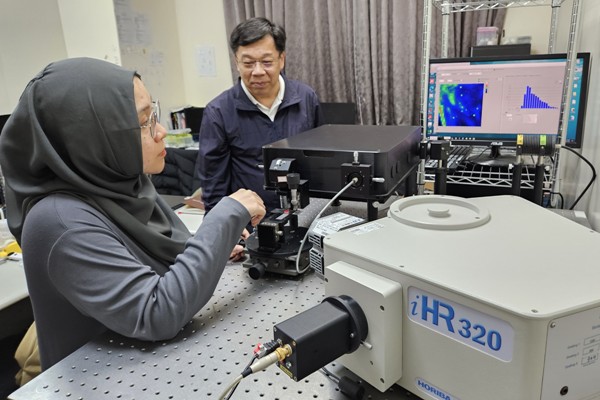

國立臺灣科技大學應用科學研究所特聘教授何清華整合長年研究成果,針對由鎵與硫族元素組成的混合合金,如硫化鎵(GaS)、硒化鎵(GaSe)及碲化鎵(GaTe)進行系統性分析,深入探討這些材料的製備方法、晶體結構與物理特性。研究顯示,這類材料具備優異的光電特性,未來可應用於光偵測器、...

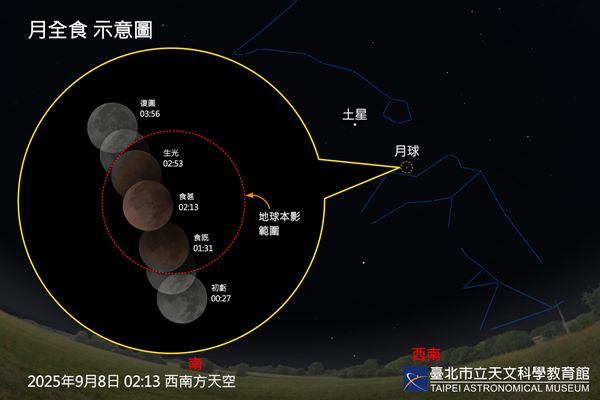

9月份的天象滿載,今年最受矚目的「月全食」天象將在9月8日(一)凌晨登場,再加上土星衝、金星接近鬼宿星團、月近昴宿星團等精彩天象,讓整個9月的夏夜星空熱鬧非凡!

睽違七年,8日凌晨臺灣即將迎來一場全程可見的「月全食」天象!月球在0時27分至3時56分間穿越地球本影,...

Google27日正式推出Gemini最新一代影像編輯技術,主打能在更換造型或場景時,仍精準保留人物與寵物的神韻,解決以往人工智慧生成影像常見「相似卻失真」的問題。這項由DeepMind團隊開發的模型,已率先在Gemini應用程式中上線,讓用戶能透過對話不斷修正圖片,...

在歷經數次延期,美國太空探索科技公司(SpaceX)的「星艦」(Starship)巨型火箭,美東時間26日晚間7時30分(台灣時間27日上午7時30分),進行第10次的試射任務。此行成功完成試飛並進入太空,同時還成功部署了8枚「星鏈」(Starlink)模擬衛星。

...

臺灣臺南市考古中心研究團隊近日於南科高鐵橋下於一處灰坑中,出土大面積魚鱗堆積與有機質殘留,這是臺灣少見的史前生態遺留現象,初步推測可能是史前人類在處理魚類時,將剝下的魚皮集中棄置所形成。這項發現,讓人不禁聯想到現代臺南人最愛的魚皮湯,古今對魚料理的態度形成了有趣的文化呼應。

...