美國科技富豪貝佐斯(Jeff Bezos)創辦的太空企業「藍源」(Blue Origin),在美東時間13日成功以大型火箭「新葛倫」(New Glenn)執行首次商業任務,順利將美國國家航空暨太空總署(NASA)兩顆火星探測衛星送入軌道,並首次回收一級推進器,為「藍源」...

環科

由成功大學研製之「台灣百合二號」(Lilium-2)與「台灣百合三號」(Lilium-3)兩枚立方衛星,預定於2025年第4季搭載美國太空探索公司(SpaceX)獵鷹九號火箭,自加州范登堡太空軍基地發射至距地520公里的低地球軌道。此次發射亦將與國家太空中心的「福衛八號齊柏林衛星」...

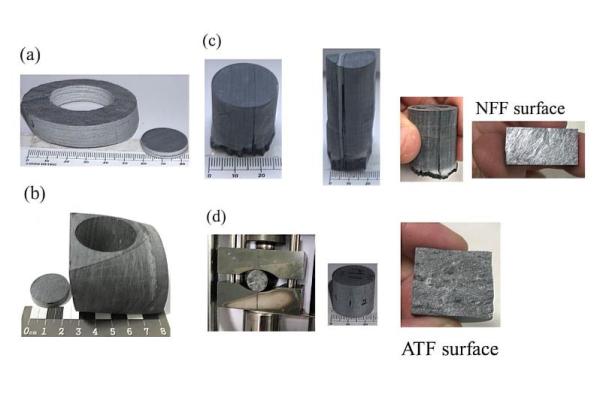

邁向2050年淨零碳排,地熱被視為重要的綠能選項之一。中央大學地球科學學院應用地質研究所/碳封存及地熱研究中心董家鈞教授團隊近期在國際頂尖期刊《岩石力學與岩石工程》(Rock Mechanics and Rock Engineering)發表研究成果,...

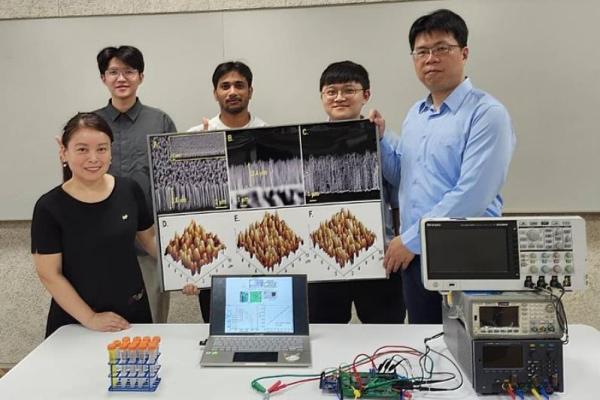

細菌污染長期對公共衛生、食品安全與環境監測構成嚴峻挑戰。國立中興大學生醫工程研究所林淑萍教授領導的研究團隊,成功開發出具奈米刷狀結構的高靈敏微生物感測器,有別於以往辨識菌種,需透過實驗室5至6天的細菌培養,此項感測器能在9分鐘快速辨識革蘭氏菌株,為食品檢測與臨床應用開啟新契機。

...

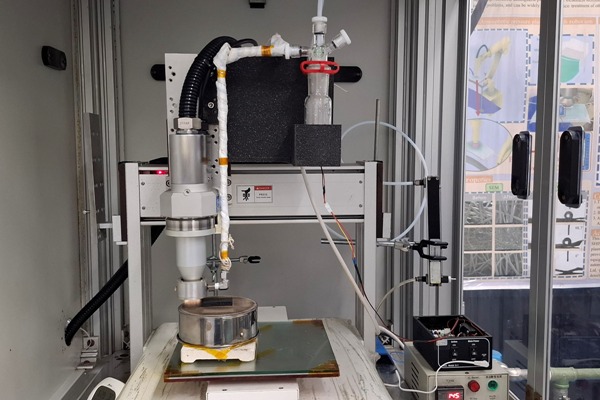

在全球能源轉型與減碳壓力下,可再生能源不僅要「夠用」,還需要「夠綠、夠安全」。國立臺灣科技大學機械工程系郭俞麟特聘教授帶領團隊,利用電漿技術研發出一款釩液流電池(Vanadium Redox Flow Battery, VRFB),對於低碳製程、長壽命與高安全性,更有潛力達成「電力自給自足...

美國億萬富豪貝佐斯(Jeff Bezos)創辦的太空公司藍源(Blue Origin)原定於美東時間9日執行「新葛倫」(New Glenn)火箭第二次發射任務,但受到惡劣天候影響,計畫再度被迫延後,令外界高度關注的是美國國家航空暨太空總署(NASA)火星探測計畫進度也將因此受挫。

...

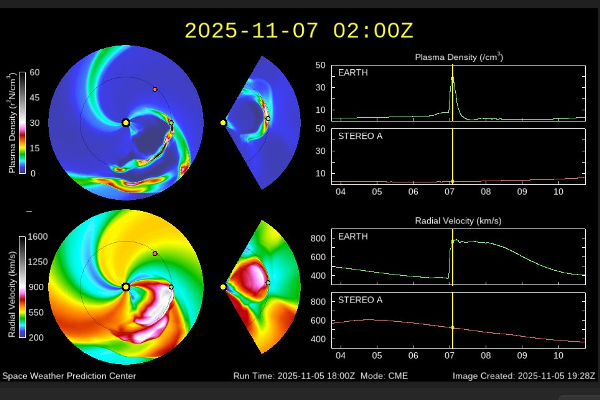

受到太陽表面(AR4274)活躍區5日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME),中央氣象署太空天氣作業辦公室預期行星際環境條件變化劇增,今(6)日下午發布警示訊息。

氣象署太空天氣作業辦公室指出,預期日冕物質拋射事件將於7日清晨通過近地太空環境,...

聽診是最常見、普遍的診療工具,面對傳統聽診器發明已經200年,迄今仍需臨床才能進行聽診,不僅難以遠端監測,又容易造成感染問題;其他聽診設備如胎心音設備等,也是硬硬邦邦,不僅使用上不舒服,一個身體動作,就可能造成誤判。

中興大學材料系賴盈至教授團隊利用衣服上的靜電,...

印度太空研究組織(ISRO)宣布,當地時間2日已經成功以「LVM3-M5」重型運載火箭,將一枚重約爲4410公斤的海軍先進通訊衛星「CMS-03」送入地球同步轉移軌道(GTO)。

據印媒報導指出,此行的通訊衛星「CMS-03」約有4410公斤重,不僅全由印度自行設計與研發,...

今(2025)年最大滿月將於11月5日(三)於夜空中登場,這也是六年來所見最大、最亮的滿月,足足比今年4月間的最小滿月大了約六分之一,亮約三分之一。

臺北天文館說明,由於月球繞行地球的軌道為橢圓形,因此地月距離會隨時間而改變;當滿月發生在地月距離最近的近地點附近時,稱為「...