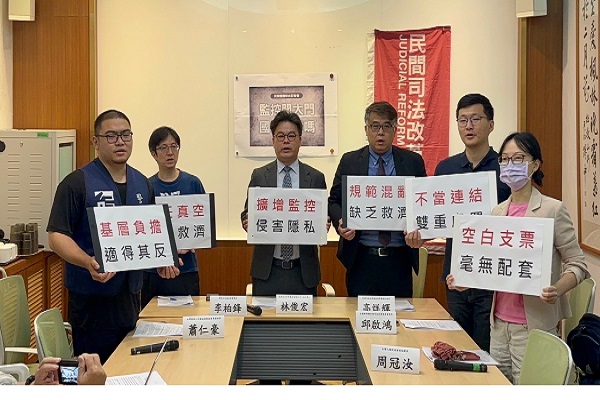

立法院近日將陸續排審《詐欺犯罪危害防制條例》(下稱《詐防條例》)、《通訊保障及監察法》(下稱《通保法》)、《洗錢防制法》、《科技偵查法》,其中由行政院提出之草案版本,尤其是《詐防條例》、《通保法》涉及諸多爭議,司改會等多個民間團體4日召開記者會發表聯合聲明指出,政府打著「打詐」的名號,卻讓監控門大開,呼籲國會能夠認真審查,確保人民的基本權益受到保障。

台灣詐騙案件氾濫,民怨四起,前行政院長陳建仁趕在520之前院會通過「打詐四法」,並送請立法院審議,而總統賴清德也將打詐視為就職首要任務。然而針對政院版本「打詐四法」,多個民間團體包括民間司法改革基金會、台灣人權促進會、台灣警察工作權益推動協會、全國律師聯合會司法改革委員會、開放文化基金等提出多項質疑,直指:

一、巨幅擴增監控項目、下修監控門檻:《通保法》草案侵害隱私、資訊自主。

二、《詐防條例》提供封網捷徑:政府不但沒有補破網,反而送上空白支票。

三、《詐防條例》業者責任真空:毫無門檻的豁免條款,民眾究責,門都沒有!

四、《詐防條例》凍結帳戶規範混亂且欠缺救濟程序,疑似涉詐就剝奪金融信用。

五、《詐防條例》檢舉條款:恐徒增基層警察負擔,或甚適得其反。

六、《詐防條例》三振條款:不當連結、雙重處罰,且徒增監所負擔。

民團指出,本次《通保法》修法草案涉及諸多侵害隱私、資訊自主的條文,把調取相關個人資料改為不需要「法官保留」或「檢察官保留」,也就是司法警察認為有必要,皆可逕行取得嫌疑人的使用者資料。而且修法還讓檢警取得嫌疑人的「網路流量紀錄」,內容涵蓋:手機使用行動網路,所產生的「手機辨識碼」、「IP位址」、「瀏覽過的網址」等,也就是在網路上的歷程、做過的事情通通可以被調取。民團對此表達嚴重的擔憂與關切,呼籲立法院應嚴格把關,並要求行政院對於此一政策的擬定及實務需求,提出完整的說明「人權影響評估」。

另外,《詐防條例》草案也被點出諸多爭議,民團指出,《詐防條例》給予空白授權,只要各目的主管機關及司法警察機關認「有即時處置之必要」時就可以封網。林俊宏認為,在立法允許緊急封網的同時,亦應制定出相關要件與程序以確保不遭濫用,例如緊急封網的具體發動要件;緊急封網發動單位在封網完成後的幾小時內必須向獨立機關提出審核申請;獨立機關應於幾小時/幾天內完成審核;當事人陳述意見之權利;當事人之救濟制度等。

有關《詐防條例》草案第12、14、38條,一概豁免眾多業者的民事賠償責任,而此免責條款所設定門檻極為寬泛:只要是執行本條例的「防詐措施」或是配合政府機關「所為之處理」,一概無條件免責。民團指出,沒有實質門檻的法規設,恐導致免責範圍無限上綱,對人民日常生活及數位權利可能產生的影響。

至於《詐防條例》草案中的獎勵機制,草案從基層員警觀點來看有定義不明情形,除實務上常見對辦案獎金分配爭議事件,也可能對負責不同項目的人員不盡公平,影響實際政策運作。獎金制度雖可提升舉報意願增加線報,但後續是否造成額外工作負擔或法律爭議,也需審慎考量。

最末,《詐防條例》草案設計針對詐欺犯罪的三振條款,利用限制假釋來打擊犯罪,恐在目的與手段上有不當的連結,況且目前刑法對詐欺累犯已有加重刑度的規定,若再對假釋條件加以限制,恐有雙重懲罰之嫌,甚至可能處罰到處於社會底層、被詐騙集團利用的弱勢青少年族群。【記者 黎明曉整理報導】