國立臺灣海洋大學地球科學研究所潘惠娟助理教授與姊妹校馬來西亞登嘉樓大學(Universiti Malaysia Terengganu, UMT)海洋與環境研究院合作,首創將「全波段反射光譜技術」導入水下文化遺產研究,能在數分鐘內判讀陶瓷的配方、燒製環境與海底風化特徵,不僅快速且低衝擊,為海底文物保存與研究開啟新里程碑。

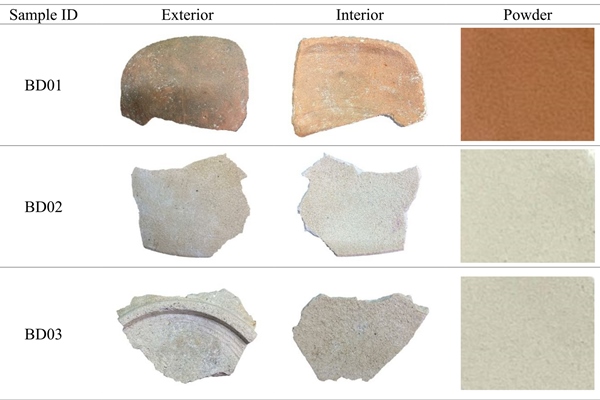

由於傳統的檢測往往需要切割或取樣來獲得精確的科學資訊,會對文物的完整性造成一定的破壞,尤其是海底文物,數百年來在海水中浸泡,需要低衝擊的檢測方式。位於馬來西亞半島東岸外海的Bidong 沉船位於約17公尺深的海底,截至2025年8月登嘉樓大學已展開了4次的打撈行動,經研究該船年代約為16世紀,距今有約500年歷史,主要出土的文物有炻器及陶瓷等,保存狀況良好。

本研究以該船載運的16世紀陶瓷貨物為研究對象,透過350–2500 nm 可見光到近紅外光的全波段反射光譜並結合統計,研究人員只需掃描樣品表面,即可同步掌握色度、礦物、燒製環境與風化資訊,每件樣品僅花不到1 分鐘,不僅大幅節省分析時間與成本,並有效避免對文物造成損傷,未來可廣泛應用於東南亞水下文化遺產之保存、修復與產地追溯。

潘惠娟助理教授強調,研究證明反射光譜能在不傷文物的前提下,快速判讀陶瓷的原料與燒成環境,為水下考古提供新的科技工具。她還補充說明,這套「用光線解讀成分」的技術能夠運用在各種場域,在不傷原件的情況下迅速判斷泥沙、礦物或古文物裡含有哪些物質。這項方法已經協助科學家探索海底地層、重建古氣候、尋找油氣資源,還能評估文化資產的保存狀態;更進一步,它也能「揪出」水庫與海床沉積物中的塑膠微粒,為環境污染監測提供即時、低成本的利器。

該研究成果已刊登於《科學報告》( Scientific Reports, Nature Portfolio 旗下期刊)。團隊也將持續結合人工智慧,讓分析更快、更精準,期盼把光譜技術的能量推進到地球科學、文化資產與環境保護的最前線。【記者 張惠津整理報導】