對等關稅在90天緩衝期,各國加緊腳步展開與美談判,希望將傷害降至最低。中經院院長連賢明28日列出3理由,認為川普對台灣的目標稅率為15至20%,台灣談判重點應盡力爭取電子供應鏈豁免,這影響比稅率大。

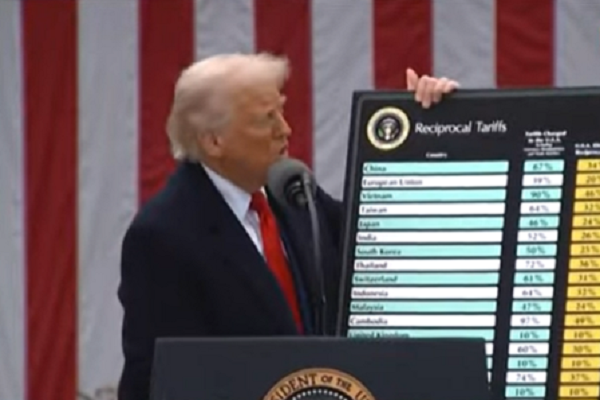

美國總統川普於4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施,9日宣布暫緩90天,此期間僅實施10%對等關稅。

中經院28日舉行「川普關稅風暴 智庫視角x政策對應」研討會,連賢明列出3理由,認為川普對等關稅地板價是10%,對台灣可能的目標稅率則落在15至20%。

連賢明表示,第一、川普多次提高關稅時,多半以25%作為基準;第二、這次對等關稅中,最可能和美國硬碰硬的歐盟,給予稅率為20%;第三、川普個人最鐵的盟邦以色列,給予的對等關稅17%。基於上述因素,加上台灣對美順差高,連賢明認為,最後,最好談到15%以下,15至20%區間可能性大。

連賢明補充,台灣若能爭取電子供應鏈列為豁免項目最好,這影響比稅率還要大,因為台灣輸美產品約7成是ICT產品,且電子供應鏈非常複雜,難以短時間移回美國。

美中兩大經濟體對峙持續,台灣如何自處?連賢明表示,台灣不應該直接與美國對抗,也不須要對此議題明確表態,現階段先把重點放在與美談判,然後再視談判情況,決定回應策略。

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲提醒,對美談判的過程中,要避免對中國有明顯歧視性待遇,以免未來引起中國報復。

有關美中兩強對峙,最後誰能撐比較久,中經院大陸經濟研究所副所長吳佳勳指出,關稅戰受衝擊是很肯定的,會不會垮?兩邊都不會,誰可以撐比較久應回歸雙邊領導人特質。

吳佳勳分析,關稅戰最辛苦的是企業,中國領導人習近平不須面對實質選舉,可以不用那麼在乎企業承擔龐大生產成本,而美國有期中選舉考驗,單是這點,美中領導人對企業成本承受力就會出現差異。【記者 許經國整理報導】