2024年已近尾聲,記者群特地挑選出十則2024年科技類別新聞與大家分享,人工智慧、氣候環境,甚至是登上太空船探索宇宙奧秘…,在日新月異的科技翰海中,我們一同來回顧。【記者 鄒弘整理報導】

01-「創新號」直升機功成身退 長眠於火星

過去3年中,美國國家航空暨太空總署(NASA)「創新號」(Ingenuity)火星直升機,總計執行了72次飛行任務,所累積的總飛行距離是原先計畫的14倍。1月6日執行倒數第2次飛行任務時,發生「緊急著陸」情況後,18日的最後一次飛行時,便與「毅力號」(Perseverance)火星探測車失去聯繫。數日後收到「創新號」最後一次任務所傳回的影像中,可以看到「創新號」部分的翼葉片已經折損,再也無飛行,任務因而畫下了句點。

火星直升機「創新號」。(圖片擷取自NASA網站)

02-首位人腦晶片移植者 能用意念控制滑鼠

美國新創科技公司Neuralink成功為首位病患植進大腦晶片。29歲的阿爾鮑(Noland Arbaugh)來自美國亞利桑那州,手術後他在社群平台X的直播中,展示自己在筆電上下西洋棋的能力,並控制滑鼠移動。雖然植入晶片處於早期階段,仍需要大量學習以提升可控制資訊量。儘管如此,對於患者而言是正面發展,能夠與電腦互動是個良好的起點,加上該技術不需利用傳輸線來連接外部裝置,未來有更多應用潛力。

植入晶片的患者靠著意念操作滑鼠下棋。(圖片擷取自Neuralink平台X影片)

03-間暖化加劇重創生態系統 全球3/4魚類體型變小

隨著氣候變遷、海水溫度上升,使得魚類變得迷你!研究人員對全球將近3/4海洋魚類抽樣分析後,發現從1960到2020年魚的平均體型都變小了,其中也包含平均體型較大、生活在北極圈的鮭魚和大西洋的鰩科魚類。長年的研究認為,暖水域的魚較小主要和魚的鰓有關。魚不是恆溫動物,無法以自身調節體溫,因此當環境溫度較高時,魚也會更需要氧氣,但魚鰓表面積有限,較難滿足大體型魚類額外的氧氣需求,因此壓抑魚的生長。另一種說法則認為,魚類為了能在較暖的環境生活,因此演化成較小的體型。但體型較小同時意味著產卵量相對少,這可能導致生態系統紊亂,恐怕也將影響全球數十億人們的蛋白質供給。

圖片擷取自YouTube影片。

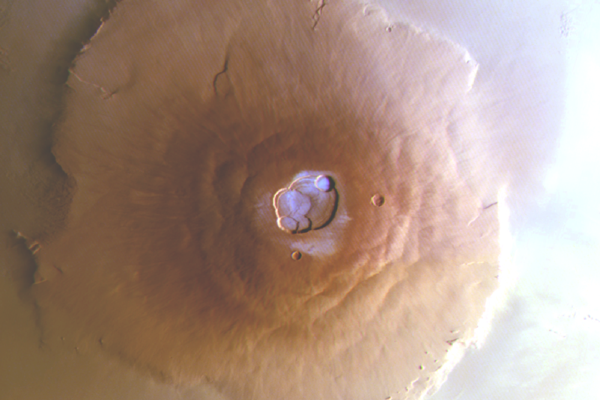

04-火星驚現晨霜 盼揭開水源秘密

歐洲太空總署(European Space Agency,ESA)「微量氣體探測器」(Trace Gas Orbiter)所拍攝的火星照片中,清晰可見晨霜蹤跡。這些結霜的現象出現在火星赤道附近的薩錫斯高原(Tharsis plateau)上,包括奧林匹斯山(Olympus Mons)在內的高聳火山山峰和火山口。這一發現證明了火星巨型火山的局部大氣環流在水體於火星表面和大氣間的交換中扮演了關鍵角色。證明了在熱帶地區也能形成霜的可能性。這將有助於科學家更全面地理解火星上的水體動態,進一步揭示這顆紅色星球的秘密。

首次在火星的火山上探測到霜凍。(圖片擷取自ESA官網)

05-波音「星際飛機」返航 太空人將滯留ISS到明年3月

美國太空人魏勒摩爾(Butch Wilmore)與威廉斯(Suni Williams)6月5日,搭乘波音(Boeing)公司「星際飛機」(Starliner)升空,6日與國際太空站(ISS)成功對接。在和國際太空站對接前,「星際飛機」曾出現氦氣洩漏的情形,以及數個推進器失靈的意外。署基於各方面的謹慎評估,美國國家航空暨太空總最終審核由太空探索技術公司(SpaceX)「飛龍號」(Crew Dragon)太空船將兩名太空人送回地球。「星際飛機」於美東時間9月6日(台灣時間7日)成功在美國新墨西哥州沙漠地帶安全降落。由於接替「Crew-9」和滯留國際太空站太空人的「Crew-10」任務,所要搭乘的「飛龍號」太空船,需要更多的準備時間,因此,將會延遲到2025年3月間升空。這也意味著兩名太空將等到明年3月底,甚至是4月間才能返回地球,原本僅有8天的任務期,最後演變到9個月了。

波音公司「星際飛機接近國際太空站。(圖片擷取自NASA網站)

06-驚!「毅力號」發現火星古代生命跡象

美國國家航空暨太空總署(NASA)「毅力號」(Perseverance)探測車,7月中下旬,在一塊長約1公尺,寬0.6公尺,被命名為「切亞瓦瀑布」(Cheyava Falls)的箭頭形狀岩石中,檢測到內含有機化合物和可能與古代微生物相關的化學物質。這塊岩石樣本表面有白色硫酸鈣礦脈和紅色帶狀物質,顯示出赤鐵礦的存在。探測儀器還在岩石中發現了數十個米白色斑點,這些斑點由黑色環繞,形成類似「豹紋」的圖案。科學家認為,這些特徵可能表明火星上曾經存在微生物。只是,這些發現是否真正證實火星存在過生命,還需要進一步研究。

圖片擷取自NASA官網。

07-史上首次民間非專業人員太空漫步

美東時間12日清晨6時52分,4位沒有受過專業訓練的太空人,搭乘太空探索科技公司「飛龍號」(Crew Dragon)太空船,在距離地球約700公里的高度上,進行了首次民間太空漫步任務。現年41歲的億萬富豪艾薩克曼(Jared Isaacman)率先離開太空船,停留約15分鐘返回太空船後。隨後,太空探索科技公司30歲的資深技師吉利斯(Sarah Gillis)步出艙門進行20分鐘的太空漫步。由於太空船沒有氣閘室,所以在太空漫步開始前,「飛龍號」太空船需進行完全減壓,讓太空人暴露於真空狀態,4名太空人全部仰賴太空探索科技公所開發的超薄太空服,並經由連結太空船的氧氣管供氧。

「北極星黎明」任務太空人完成史上第一次民間太空漫步任務。(圖片擷取自SpaceX平台X)

08-馬斯克預言 2040年人形機器人將超過人類數量

電動車大廠特斯拉(Tesla)執行長馬斯克在沙烏地阿拉伯首都利雅德所舉行的第8屆「未來投資倡議」(Future Investment Initiative)視訊會議上預言,到了2040年至少會生產出100億台人形機器人,這些機器人被應用在從事任何事物上;到了,其數量將可能超越人類人口數!。

圖片擷取自特斯拉X平台影片。

09-圖靈肖像拍出132萬美元AI藝術作品現科技潛力

由英國人工智慧(AI)機器人「愛達」(Ai-Da)創作的艾倫·圖靈(Alan Turing)肖像畫在倫敦首度進行拍賣,最終以132萬美元落槌,引發藝術與科技愛好者的熱烈關注。該作品是由「愛達」運用機器學習技術後,結合人類美學特徵生成的畫作,象徵人工智慧在創作領域的新突破。「愛達」的創作者霍德(Aidan Meller)表示,人工智慧藝術作品不僅展示了科技的潛力,更引發了社會對於機器是否能擁有創意的思考。他認為「愛達」達所完成的畫作或許是科技推動藝術的又一證明,未來人工智慧將可能成為人類的創作夥伴,推動更多藝術與科技的交集。

AI機器人「愛達」。(圖片擷取自Ai-Da官方X平台)

10-突破人類極限!NASA探測器打破距日最近紀錄

2018年發射的美國國家航空暨太空總署(NASA)的「帕克太陽探測器」(Parker Solar Probe),12月24日以時速69萬公里的驚人速度,飛抵距離太陽表面僅600萬公里的位置,突破人類探索太陽的最近距離紀錄。此次極端的探測任務,需要克服太陽周圍的超高溫度。「帕克太陽探測器」配備了特製的隔熱罩,能夠承受攝氏1371度(華氏2500度)的極端高溫。科學家期待透過「帕克太陽探測器」任務,以深入了解日冕,以及不斷從太陽噴射的超音速帶電粒子,其驅動「太陽風」(solar wind)的動力來源。

帕克太陽探測器接近太陽的概念圖。(圖片擷取自NASA網站)