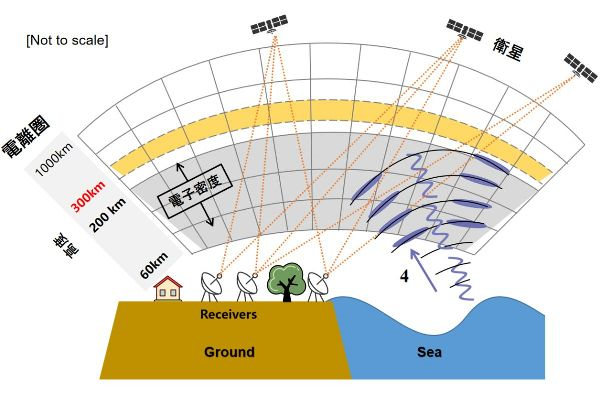

國立中央大學太空科學與科技研究中心劉正彥教授參與跨國研究團隊,成功以三維視角重建2011年東日本大地震後電離層擾動的完整演化,突破過去僅能以二維解析全球導航衛星系統(Global Navigation Satellite System, GNSS)總電子含量(Total Electron...

環科

在全球積極推動能源轉型與淨零碳排的浪潮下,「氫能」被視為實現碳中和的關鍵能源技術之一,由國立中央大學氫能研究中心曾重仁主任研究團隊,日前於質子傳導型固態氧化物電解(Proton-Conducting Solid Oxide Electrolysis, P-SOEL)...

英國薩福克郡(Suffolk)巴納姆(Barnham)遺址出土的新證據,顛覆了人類演化史長久以來的共識。英國考古團隊在當地挖掘到多項經高溫作用的遺物,證明早在約40萬年前,古人類已經能主動生火,遠比此前普遍接受的年代早了將近35萬年。相關成果刊登於《自然》(Nature)期刊,...

全球快速高齡化,行動健康面臨前所未有的挑戰,國立中興大學李聯旺優聘副教授、國立陽明交通大學柯立偉教授及高雄醫學大學陳嘉炘教授組成的跨領域團隊,歷經10年打造全球首創的「AI隨動步行復健機器人(HopeStride)」。

該系統整合隨動載具、動態減重、外骨骼與非侵入式無線腦機介面...

美國國家航空暨太空總署(NASA)公布火星探測車「毅力號」(Perseverance rover)首次以麥克風捕捉到來自沙塵活動的電氣放電聲,為火星具備大氣電活動提供了前所未見的直接聲學證據。

刊登於《自然》(Nature)期刊的最新研究指出,研究人員分析「毅力號」...

「福衛八號」首顆衛星「齊柏林」(FS-8A)29日凌晨2時44分搭乘美國太空探索公司(SpaceX)的「獵鷹九號」(Falcon 9)火箭Transporter-15航班升空,5時04分脫離火箭,進入預定軌道。

29日清晨5時34分「齊柏林」首度與位於挪威海外的地面站通聯,...

韓國自製的三節式火箭「世界號」(又稱努裡號,KSLV-II)27日凌晨在羅老宇宙中心點火升空,順利完成第四次太空任務。這是首次由民間企業擔任火箭系統整合工作的發射,也是「世界號」的首次夜間升空,對韓國航太產業具有里程碑意義。

原定在午夜前後進行的任務,...

臺灣第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆衛星「齊柏林」(FS-8A),終於在臺灣時間29日凌晨順利發射升空。

在歷經運載火箭五度延期,「齊柏林」衛星在臺灣時間29日凌晨2時44分,搭乘美國太空探索公司(SpaceX)的「獵鷹九號」(Falcon 9)...

馬來西亞研究團隊最新揭露,日常生活中令人頭皮發麻的床蝨(bedbug)或許能在刑案調查中派上用場。科學家證實,這種以吸血為生的昆蟲,在取食人血後,體內可保留人類DNA長達45天,使其具備成為犯罪現場潛在生物跡證的可能性。

位於檳城(Penang)的馬來西亞理科大學(...

原定台灣時間今(27)日凌晨2時18分,搭乘美國太空探索公司(SpaceX)獵鷹九號Transporter-15火箭航班升空的「福爾摩沙衛星八號」(簡稱「福衛八號」)第一顆「齊柏林衛星」(FS-8A),於發射直播中,在倒數時刻一直停在15分33秒後,太空探索公司宣布取消此次發射!

...